愛媛県立松山中央高等学校バードウォッチング部

◆バードウォッチング部紹介◆

バードウォッチング部概要

【正式名称】 愛媛県立松山中央高等学校バードウォッチング部

【略称】 松山中央高校バードウォッチング部

【愛称】 バード部/鳥部/BWC

【部鳥】 イカルチドリ

愛媛県では唯一松山中央高校にだけある部活動です。生物部などは多いですが、バードウォッチング部という部活動は全国的にも稀です。

バードウォッチング部は、昭和62年の高校創設と同時に創部されました。創部理由は、高校の周辺に1級河川や田園地帯があり、野鳥が多いから、というものです。

活動内容

部活動の主な内容は、名前の通りバードウォッチング(野鳥観察)をすることです。

普段は学校の南側を流れる重信川中流域で野鳥の観察・撮影や調査を行っていますが、活動場所は重信川に限らず、その日によって異なります。夏季休業中には、西赤石山系や瀬戸内海の岩城島など、重信川から離れて合宿を行なっています。また年に1回程度、「イカルチドリ」という活動報告書を発行したり、重信川中流域で行なった鳥類調査の結果をまとめた冊子を、5年に1度くらい発行しています。

その他、野鳥の会が主催する探鳥会や鳥類調査に参加したり、福祉施設などを訪問して、部活動紹介や重信川周辺の野鳥についての発表など、幅広く活動をしています。2002年度には、東京で行なわれた日本鳥学会大会に参加しました。

部員数

| 1期 | 2期 | 4期 | 5期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 12期 | 15期 | 17期 | 19期 | 20期 | 22期 | 24期 | 27期 | 29期 | |

| 男 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |

| 女 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

活動場所

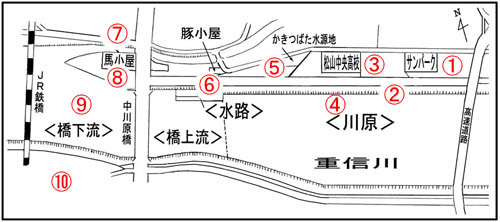

主な活動場所は、愛媛県松山市内を流れる、高校前の重信川中流域です(下図)。

図中に示した番号順に、その地点の風景写真を以下に紹介します(クリックで拡大表示)。鳥類図鑑に載っている地点名は、だいたいこれに対応しています。

- サンパーク

中流域でまとまった樹木のある唯一の場所。以前は庭園として整備されていたが、最近は放置されて荒れた状態になっている。しかし、下草が生えたり木が剪定されなくなったことで、以前よりも観察される鳥の種類は増えた。見晴らしのよい電波塔には、猛禽類がよく止まる。

中流域でまとまった樹木のある唯一の場所。以前は庭園として整備されていたが、最近は放置されて荒れた状態になっている。しかし、下草が生えたり木が剪定されなくなったことで、以前よりも観察される鳥の種類は増えた。見晴らしのよい電波塔には、猛禽類がよく止まる。 - 警察犬訓練場

訓練場として整地されているので、一年を通して草が繁茂しない。また、周辺には樹木が何本かまとまって生えていて、その下は笹やノバラなどが生い茂った薮になっている。ホオジロ類が地面に降りて採餌している姿をよく見る。

訓練場として整地されているので、一年を通して草が繁茂しない。また、周辺には樹木が何本かまとまって生えていて、その下は笹やノバラなどが生い茂った薮になっている。ホオジロ類が地面に降りて採餌している姿をよく見る。 - 中央高校周辺

中央高校の周辺には田畑が広がっている。夏季は稲が植えられ、冬季は一部が麦を栽培している以外、水を抜いて休耕しているところが多い。田植えの時期にはサギ類が、冬季にはヒバリやタヒバリなどが見られるが、あまり鳥の種類は多くない。

中央高校の周辺には田畑が広がっている。夏季は稲が植えられ、冬季は一部が麦を栽培している以外、水を抜いて休耕しているところが多い。田植えの時期にはサギ類が、冬季にはヒバリやタヒバリなどが見られるが、あまり鳥の種類は多くない。 - 川原

重信川 は大部分が伏流していて、表面上の流れは少なく水深は浅い。雨の少ない瀬戸内気候のため、夏季には川の流れが干上がることも多い。礫が大部分を占めるが、中州には砂質のところも一部ある。中州や陸地にはヨシ原や雑草が生い茂り、ごく僅かだが樹木もある。

重信川 は大部分が伏流していて、表面上の流れは少なく水深は浅い。雨の少ない瀬戸内気候のため、夏季には川の流れが干上がることも多い。礫が大部分を占めるが、中州には砂質のところも一部ある。中州や陸地にはヨシ原や雑草が生い茂り、ごく僅かだが樹木もある。 - かきつばた付近

田畑があり、その周辺にはエノキやコナラなど数種類のまとまった樹木や薮が茂っている。以前はサギが塒に利用していたこともあるが、現在は消滅している。閉鎖的な環境だが、堤防から観察しやすく、観察される鳥の種類は比較的多い。

田畑があり、その周辺にはエノキやコナラなど数種類のまとまった樹木や薮が茂っている。以前はサギが塒に利用していたこともあるが、現在は消滅している。閉鎖的な環境だが、堤防から観察しやすく、観察される鳥の種類は比較的多い。 - 豚小屋用水路

本流とは別の流れからなる、ヨシ原に囲まれた閉鎖的な環境になっている。狭い範囲ではあるが、人の出入りがないことや、一年中水が流れていることなど安定した環境があるために、観察される鳥の種類は多い。

本流とは別の流れからなる、ヨシ原に囲まれた閉鎖的な環境になっている。狭い範囲ではあるが、人の出入りがないことや、一年中水が流れていることなど安定した環境があるために、観察される鳥の種類は多い。 - 内川

重信川の隣を流れる小さな川。両岸はコンクリートで固められているが、あまり人目につかないことや、重信川の水が涸れているときも流れがあることが多いため、鳥の数は少なくない。渡りの時期にはシギ類がよく見られる。

重信川の隣を流れる小さな川。両岸はコンクリートで固められているが、あまり人目につかないことや、重信川の水が涸れているときも流れがあることが多いため、鳥の数は少なくない。渡りの時期にはシギ類がよく見られる。 - 馬小屋付近

厩舎の付近にはまとまった畑がある。特に鳥が多いわけではないが、飼育されている馬の餌を狙ってか、ドバトが群れている。

厩舎の付近にはまとまった畑がある。特に鳥が多いわけではないが、飼育されている馬の餌を狙ってか、ドバトが群れている。 - 中川原橋下流

中川原橋から見下ろす形で観察することが多い。大雨や台風のたびに川の流れが大きく変化するが、写真右側に見える豚小屋用水路からの流れは、ほとんど変化しない。また、水深もほかの場所に比べて深くなっている。もっとも多くの鳥が観察される場所である。

中川原橋から見下ろす形で観察することが多い。大雨や台風のたびに川の流れが大きく変化するが、写真右側に見える豚小屋用水路からの流れは、ほとんど変化しない。また、水深もほかの場所に比べて深くなっている。もっとも多くの鳥が観察される場所である。 - ひょこたん池

整備された公園で、 水深の浅い池を中心に木が植えられている。池にはアヒルが飼育されている。あまり鳥の種類は多くない。

整備された公園で、 水深の浅い池を中心に木が植えられている。池にはアヒルが飼育されている。あまり鳥の種類は多くない。

Copyright (C) 愛媛県立松山中央高等学校バードウォッチング部 All rights reserved.